« Chaque enfance accomplit quelque chose de grand, d’irremplaçable pour l’humanité. Par l’intérêt qu’elle porte aux phénomènes techniques, par la curiosité qu’elle a pour toutes les sortes d’inventions et de machines, chaque enfance relie les victoires de la technique aux vieux mondes des symboles. Il n’y a rien dans la nature qui soit par essence soustrait à un tel lien. Il ne se forme pas cependant dans l’aura de la nouveauté, mais dans celle de l’habitude. Dans le ressouvenir, l’enfance et le rêve. »

Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle.

Enfant, j’ai goûté aux rêves des voyages spatiaux ou temporels propres à la science-fiction [SF], aux paradoxes de la robotique d’Asimov, aux cauchemars métaphysiques de K. Dick ou aux récits apocalyptiques de Matheson. Avec le temps et le développement technologique, je n’ai cessé de reconnaitre par-ci, par-là, des rêves éveillés, des embruns de réalité tissés de lignes imprimées, il y a parfois plus de soixante ans. La SF m’a donc appris à être simultanément étonné et accoutumé de notre époque, comme un « ressouvenir ».

Dans la suite de la citation mise en exergue, Benjamin note que dans le monde technique, les univers familiers se désagrègent avec célérité, de telle sorte que le monde de nos parents nous apparait comme une étrange préhistoire. Il faut alors « reconstruire bien plus vite un univers familier tout à fait différent qui leur sera opposé1Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle. ». Génération après génération, la SF accomplit ce lien entre le monde archaïque de l’enfance et les miracles de la technique en continuant de proposer des imaginaires qui permettent à chaque génération de rêver de la suivante. Depuis cette réverbération constante, elle tisse une tradition, un lien entre l’Ancien et le Nouveau qui ne cesse de s’actualiser dans des images fortes.

L’image authentique, pour Benjamin, représente la constellation de possibles qui nait de la rencontre entre l’Autrefois et le Maintenant. Je dirais pour notre cas, qu’elle est la constellation des possibles issue de la rencontre entre le Maintenant et l’Autrefois du Maintenant. Autrement dit, la SF est l’image de la rencontre entre le présent et les rêves du présent sur son avenir – lorsque le présent lui-même n’est plus qu’un autrefois, tel le « a long long time ago » de Star Wars où pourtant, la technique de cette époque est prodigieuse.

Cette image est toujours une image de crise et la plupart des livres de SF mettent en scène des crises révélatrices des problèmes d’une société technicienne. Elle « porte au plus haut degré la marque du moment critique, périlleux, qui est au fond de toute lecture 2Ibid., p.480». La SF offre ainsi une série d’images pour lesquelles « l’historien assume […] la tâche de l’interprétation des rêves 3Ibid., p.481». En effet, l’histoire qui se contente de simplement montrer les choses telles qu’elles sont advenues « fut le plus puissant narcotique 4Ibidem. ». Bien plus intéressant est de montrer, dans cet advenu, les constellations de possibles, les échardes de rêves où l’Autrefois n’est pas ce qui est arrivé mais ce qui s’est rêvé et ce qui s’est réveillé – parfois pour replonger dans les torpeurs de l’oubli ou du refoulement.

Ainsi, les rêves vivaces qui tournoyaient dans mon enfance résonnent désormais d’une actualité parfois vertigineuse ; que cela soit avec Elon Musk et Neuralink ou ses voyages interplanétaires, la pandémie, l’ère d’insurrection planétaire et la montée en puissance de la police comme seule garante d’un ordre croulant (Coulez mes larmes, dit le policer, de K. Dick), les désastres écologiques (Stalker des frères Strougatski) ou même, l’histoire de l’abandon de l’humanité (Demain les chiens, de Clifford D. Simak). Une authentique image d’un moment critique et périlleux de notre présent où « le statu quo menace de se perpétuer 5Ibid., p.493 » – autrement dit où les forces oppressives renforcent leur emprise sur la constellation des possibles.

*

« Prophetic Fiction is the Mother of Scientific Fact »

Exergue de la revue Astonishing Wonders, circa 1930.

« Chaque jour, un nouvel instrument

Toujours plus beau sort des automates.

Nous sommes les seuls à avoir été ratés,

Les seuls à avoir été créés obsolètes »

Aux engrenages, Hymne Molussien, circa 1930

Notre réalité sombre dans une dystopie où toutes les variétés du cauchemar coïncident. Exténués par un monde obstiné à poursuivre son autodestruction, une sensation de déjà-vu colore notre actualité. Nous y reconnaissons des teintes, parfois le trait perçant et vif d’une couleur déjà miroitée auparavant. D’où vient ce nuancier qui peint notre monde d’un déjà-vu ? Il se nomme « Science-Fiction » et, bien plus que des exercices de styles, elle est un genre d’hallucination collective sur les puissances du monde – une hallucination qui reprend le flambeau des traditions hermétiques de l’ancien monde.

Ce que le présent vit, le passé l’a rêvé sous une forme ou une autre. Non seulement chaque époque rêve de la suivante mais « en rêvant, elle tend aussi vers le réveil. Elle porte en elle sa propre fin et la déploie par la ruse 6Walter Benjamin, Livre des passages. ». Le rêve par lequel le dormeur hallucine le monde de demain – ses atrocités et merveilles, ses chatoiements austères et son ordre chaotique – a notamment été la science-fiction (et l’est encore !). Un genre qui émerge pendant le siècle de la révolution industrielle, au croisement de littérature utopique (Edward Bellamy ou Jules Vernes en passant par Mary Shelley) mais qui, très rapidement, se tord et se met à cracher une galaxie de mondes torturés, déprimés, totalitaires ou anarchiques.

Si l’on juge bon de la faire remonter à Lucien de Samosate (Circa. 125-185 AC) avec son Icaroménippe, la science-fiction comme rêve et finalité semble bien apparaitre à l’orée du siècle précédent, lorsque la science se met à réaliser les promesses de la magie, tandis que les traités d’hermétique et d’alchimie cèdent la place aux rêveries mécanisées de la science-fiction. Les premiers prophètes de la révolution industrielle sont les socialistes « utopiques », ceux qui à l’image de Fourier ou de Saint-Simon, construisent des mondes harmonieux à partir des ombres du XIXe siècle. Les « scientifiques », dotés de l’arme du matérialisme historique les remplaceront, mais ce sera toujours pour la conquête de nouvelles harmonies par l’appropriation collective et la maitrise des forces productives.

Cette attention envers les conditions de la production et du travail nous donne les premiers jalons pour penser la science-fiction contemporaine. Prenons les passages du Capital, où Marx tente de s’expliquer la manufacture capitaliste (Capital, Livre I, section IV, La Manufacture). Les forces intellectuelles de la production s’automatisent et désertent le vivant, nous dit Marx, afin de se concentrer sur la matière morte et mécanique, qui comme par magie, s’anime des forces de la production. La division du travail manufacturé ne demande rien à l’ouvrier si ce n’est sa pure force brute. L’intelligence opérative de l’homme disparait au profit d’un automatisme, et Marx remarque que l’ouvrier lui-même devient un automate vidé, reflet fragmenté en son for intérieur par les divers gestes qui décomposent son travail. Et ce pouvoir domine, terrasse les ouvriers, au point de « le réduire à une parcelle de lui-même ; elle s’achève enfin dans la grande industrie qui fait de la science une force productive indépendante du travail et l’enrôle au service du capital 7Karl Marx, Le capital. Livre I, Paris, Gallimard, p. 452. ». Un abîme se creuse donc dans la division du travail industriel, qui voit les plus grands progrès des forces productrices s’accompagner d’une misère croissante. Dans un discours aux chartistes anglais, Marx dira ces lignes fulgurantes : « on dirait même que la pure lumière de la science a besoin, pour resplendir, des ténèbres de l’ignorance et que toutes nos inventions et tous nos progrès n’ont qu’un seul but ; doter de vie les forces matérielles et ravaler la vie humaine à une force matérielle. 8Discours du 14 avril 1856.»

C’est précisément dans ce contexte que la science-fiction naît. Avec la science-fiction, les forces matérielles deviennent de véritables co-sujets des fictions humaines et une de ses tendances majeures fait des hommes, de leurs passions et leurs destins, des objets de la technique et de ses promesses. Autrement dit, l’homme sert de prétexte à étaler les promesses technologiques. Un diagnostic que Günther Anders, dès les années 1940, nomme « la honte prométhéenne. » : « La honte qui s’empare de l’homme devant l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriqué.9Ibid., p. 39.»

D’après Anders, le XIXᵉ siècle est clivé entre le mythe de l’individu/humanité maître de son histoire, qui auto-réalise son essence historique et, de l’autre, la conscience aigüe de ce que Marx décrit dans son passage sur les manufactures. Dans les années 1940, ce clivage éclate en une poussière atomique. « Prométhée l’a emporté, en quelque sorte, d’une façon trop triomphale, d’une façon si triomphale que maintenant, confronté à ses propres œuvres, il commence à étouffer de cette fierté qui lui était encore si naturelle au siècle passé, pour le remplacer par le sentiment de sa propre infériorité, la conviction d’être plutôt pitoyable. » L’homme est désormais le « bouffon de son propre parc de machines10Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), Éditions de l’Encyclopédie des nuisances : Éditions Ivrea, p. 37. », de telle sorte que « le sujet de la liberté et celui de la soumission sont intervertis : les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas 11Ibid., p. 50. ».

Pour renverser cette honte prométhéenne et se ressaisir du telos des sciences, il faut alors y rajouter un caractère fictionnel, un constant commentaire sur les résultats d’un monde toujours plus spécialisé et dont l’entièreté de l’appareil de production s’est en quelque sorte autonomisé. Si Kafka, comme le note Benjamin dans une lettre à son ami Scholem12« L’œuvre de Kafka est une ellipse dont les deux foyers éloignés sont déterminés d’un côté par l’expérience mystique (qui est avant tout une expérience de la tradition) et de l’autre côté par l’expérience de l’homme moderne des métropoles. », lettre du 12 juin 1938 de Benjamin à Scholem., est le commentateur mystique (haggadique) de l’expérience de l’homme moderne des métropoles, la science-fiction est son complément technicien. Elle s’installe comme culture du commentaire du nouveau monde physico-technique convoqué par l’industrialisation. À l’image des fables kafkaïennes, ses récits prennent la fonction de dévoilement du monde moderne.

Cependant, pour Benjamin, le commentaire haggadique que Kafka nous livre est le seul possible de la modernité. Dans un monde où « le cours de l’expérience a chuté », selon l’expression de son texte Expérience et pauvreté, la technique brise la tradition et la transmission. L’expérience que prend Benjamin est celui de la Première guerre mondiale :

« Une génération qui était encore allée à l’école en tramway hippomobile se retrouvait à découvert dans un paysage où plus rien n’était reconnaissable, hormis les nuages et au milieu, dans un champ de force traversé de tension et d’explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain. Cet effroyable déploiement de technique plongea les hommes dans une pauvreté nouvelle.13Expérience et pauvreté, in Œuvres, Tome II, Paris, Gallimard, p. 365.»

Cependant, dans les interstices de cette pauvreté nouvelle, les rêves des ingénieurs – des rêves d’hommes peuplés de machines, de nature dominée, de femmes et de cosmos conquis.es – font leurs chemins jusqu’à prendre le rang de prophéties.

*

« Notre raison ne se forme qu’à travers des fictions. »

Herder, Iduna oder der Apfel der Verjüngung.

« Plus une personne vieillit, plus elle doit se rendre compte que son avenir est l’avenir du passé – l’histoire »

Kracauer, L’histoire des avant-dernières choses.

Dans les rêveries de la science-fiction, les dystopies se tissent des fils des utopies, elles se cousent ensemble dans une vaste tapisserie qui répète et entrelace les mêmes motifs, et par-là, brouille les espaces et les temps. On dit souvent que la valeur de la science-fiction réside dans sa capacité prédictive. C’est, à mon sens, une duperie. En effet, anticiper n’est pas rêver et tisser, mais raisonner linéairement. La raison n’est pas exclue du rêve – qui n’a aucune autre limite que l’inconscient vibrant des époques – cependant, dans le rêve, elle se tord dans tous les sens, empruntant des passages invisibles, des virages, des rebonds et des retours que la raison livrée à elle-même ne peut atteindre. Dans le rêve, le cauchemar et l’onirique coexistent et s’absorbent, la raison s’éponge elle-même dans le flux des temps entrelacés.

L’historien·ne ne doit pas se réduire à dire les choses telles qu’elles sont advenues et, ajoutons-le, les choses telles qu’elles vont advenir. Aux motifs qui tapissent la science-fiction s’ajoute ainsi un fil qui la connecte à l’histoire par le rêve. L’historien·ne qui endosse le costume de l’interprétation des rêves, marche alors dans un domaine embrumé où les temporalités ne signifient plus grand-chose. Ce qui est advenu n’a pas encore été, ce qui sera fut déjà autrefois et maintenant n’est qu’une image de son propre autrefois. Ces labyrinthes constituent les trames et la force de la science-fiction, c’est de là que l’interprétateur·trice des rêves doit partir. Mais il ne doit pas le faire selon la méthode de Freud, qui n’est jamais très loin de l’archéologue qui reconstitue une civilisation à partir de ses vestiges. Plus encore, comme l’a montré Ginzburg dans son essai Traces, derrière l’archéologue-Freud se loge l’enquêteur, habilité à « deviner les choses secrètes et cachées à partir de traits sous-estimés ou dont on ne tient pas compte, à partir du rebut – des déchets – de l’observation 14Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, Verdier, 2010, p. 226. Il s’agit d’une citation de Freud ».

Il·le doit le faire comme un tisserand qui laisse ses doigts glisser le long des rêves sans essayer de dénouer le présent du futur ou de l’enfance, sans partager ce qui fut de ce qui pourrait être et sans sortir du rêve lui-même. Au fond, tel que Freud rêvait lui-même l’interprétation de ses propres rêves : avec une aiguille, un fil d’Ariane et beaucoup d’imagination.

*

« Je me suis rendu compte que l’art médiéval de la tapisserie […], avec la possibilité qu’il donne de laisser voir toujours un même motif dans l’entrelacs labyrinthique des fils, fournissent un outil beaucoup plus adéquat que la nécessaire étude des transformations linéaires des mots 15Leo Spitzer, L’harmonie du monde : histoire d’ une idée, Éd. l’Éclat, 2012, p. 1.», dit le philologue et érudit Leo Spitzer, dans son formidable livre L’Harmonie du monde, qui a pour ambition de recoudre l’immense tapisserie multimillénaire qui forme la trame de l’idée d’harmonie dans le monde occidental.

Depuis l’Antiquité, le cosmos chante et chaque être s’accorde avec lui dans une mélodie infinie ; et les sphères célestes vibrent dans la voute étoilée au rythme de leur révolution, produisant des sons harmoniques que nul n’entend, mais dont les effets se font sentir partout sur la terre. Le monde, le cosmos, ne cessent de chanter de concert. L’univers lui-même prend régulièrement la forme d’un instrument de musique. L’idée de « s’accorder à » était donc entendu très littéralement, à une époque où la musique est l’image de l’harmonie. La musique et les mathématiques sont alors en rapport systématique, car le nombre et l’harmonie sont alors inséparables : Pythagore le premier détermine la tierce, la quinte, l’octave et les règles de l’harmonie musicale comme des règles mathématiques. Le sentiment d’harmonie du monde, une des tonalités principales de l’Occident, révèle une correspondance immédiate entre un sentiment joyeux d’être dans le monde – transcendance/équilibre/harmonie/tempérance – et la musique. Telle est la cosmologie musicale dont héritèrent les chrétiens et qu’Augustin comme Thomas d’Aquin reprirent. De Pythagore à la Réforme et Contre-Réforme, le cosmos, Dieu, les anges et les êtres terrestres, la Nature, tentent de s’accorder musicalement.

Spitzer montre ainsi les différentes variations de cette tapisserie, dont il date l’effritement aux alentours du XVIIe et sa dissolution complète lors de la révolution industrielle16Ibid., p. 108..

Les romantiques constitueront une des plus fortes réactions à cette perte. Spitzer cite le Novalis de 1799, qui s’insurge contre la puissance des révolutions : « et l’infini musique créatrice des mondes n’était plus que le bruit monotone des battements d’un moulin monstrueux.17Ibid., p. 108.»Le moulin monstrueux incarne la machine (et peut-être la machinerie révolutionnaire), qui ne tourne, au fond, que pour elle-même et consume intégralement les énergies disponibles, qui n’engendre aucune harmonie mais disloque tout. Précisément au moment où Novalis écrit, les premières utopies techniciennes naissent. La science-fiction, en prenant la technique comme image du monde, nous donne probablement une sensation similaire à celle qu’un pythagoricien éprouvait à la vue de l’image de la Lyre, qui n’était rien d’autre que la forme de l’univers. Cependant, la cosmologie n’est pas le rêve. Dans la cosmologie, l’enfer s’équilibre avec la voute céleste, tandis que la dystopie est la force du moulin qui se met à broyer impitoyablement l’utopie.

*

Lorsque mes doigts tâtonnent ces enchevêtrements, ils peuvent tomber sur un nœud, un Affektkomplex comme le nomme Spitzer. Un ensemble de sentiments qui se tissent autour de familles de mots, d’idées et qui prédominent à une époque18 Ibid., p. 111 : « parce que les centres émotionnels changent à différentes périodes, un réagencement perpétuel des contenus sémantiques attachés aux familles de mots doit avoir lieu. L’Affektkomplex [l’ensemble de sentiments] qui prédomine à une période est différent de celui qui prédominera à la période suivante ; et le groupement singulier d’émotions qui domine à une époque donne lieu à l’expansion sémantique des familles de mots qui lui donne une expression, et il attire aussi à lui des familles de mots plus éloignées. La période suivante sera caractérisée par d’autres groupements d’émotions, de telle manière que le phénomène d’attraction sémantique répondra à d’autres signaux. ». C’est au nom de l’Affektkomplex de l’harmonie que Novalis et les romantiques s’érigent contre la mécanique.

L’écrit posthume Le plus vieux programme de système du romantisme allemand nous l’indique clairement19Je reprends la traduction du livre : Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978..Nommé et publié par Franz Rosenzweig en 1917, il s’agit d’un feuillet d’une trentaine de lignes dont l’attribution est toujours en débat. D’abord retrouvé en 1913 dans la bibliothèque d’Hegel, on l’a rapidement attribué à Schelling (puis à Hölderlin avec Cassirer, pour enfin l’attribuer à Hegel avec F. P. Hansen).

Le Programme explique que la nouvelle éthique ne peut être fondée que sur un système d’Idées qui se confond avec sa pratique. La première Idée d’un tel système est la liberté, la représentation de soi-même comme absolument libre. Cette Idée engendre du néant un nouveau monde, comme une nouvelle genèse, « la seule véritable et pensable création à partir du néant20Ibid., p. 53.». À partir de cette représentation de soi-même comme absolument libre (dépourvu de toute essence pourrait-on dire), il est possible de redescendre dans le monde physique et de se poser la question : « comment un monde doit-il être constitué pour être moral ?21Ibidem » Ici, la physique actuelle manque d’ailes et ne peut « satisfaire un esprit créateur comme l’est, ou devrait-être le nôtre22Ibidem».

C’est ainsi que le Programme passe à la seconde Idée, celle de l’humanité (libre) et de l’œuvre des hommes. Quel monde, quelles œuvres pour les nouveaux créateurs ? La réponse est éclairante : « Je veux montrer que l’État étant quelque chose de mécanique, il n’y a pas plus d’idée de l’État qu’il n’y a une idée de la Machine. Seul ce qui est objet de la liberté s’appelle Idée. Nous devons donc dépasser l’État ! – car tout État est obligé traiter l’homme libre comme un rouage mécanique ; et c’est ce qu’il ne doit pas ; il faut donc qu’il disparaisse.23Ibidem » Dans sa suite, le texte nous présente l’Idée de beau, celle qui agence toutes les autres dans le système. Et le concret du Beau est la poésie, qui est le sensible de l’homme. Ainsi « La poésie […] redevient à la fin ce qu’elle était au commencement – éducatrice de l’humanité ; car il n’y a plus de philosophie, il n’y a plus d’histoire, la poésie survivra seule à tout le reste des sciences et des arts.24Ibid. p.54.»

Schiller lui-même (auquel le Programme a d’abord été attribué) écrit de vibrantes lignes dans ses Lettres sur l’éducation esthétique des hommes. Le poète explique que chez les Grecs, la poésie et la spéculation pouvaient s’interchanger, à une époque où la pensée, la raison et l’esthétique n’étaient pas mutilées et séparées. C’est d’ailleurs l’objet de la dernière Idée du Programme : la mythologie, qui doit se vivre comme raison, pour qu’en retour la raison devienne mythe, et que le philosophe, à nouveau, se réunisse avec le poète dans une unicité qui est aussi celle du peuple d’avec le penseur. C’était le rôle de poésie avant (comme le montre également Spitzer) qu’elle ne devienne une simple forme, elle éduquait l’humanité, comme le souhaite à nouveau le Programme.

Ainsi, dans sa sixième lettre, Schiller s’attriste de la perte d’harmonie du contemporain, qui vit dans le fragment, la mécanique et la séparation. En effet, lorsque le monde se fragmente, il bâtit alors des mécaniques toujours plus spécialisées pour s’unir, mais au prix d’une dispersion plus grande où les horizons communs des hommes se brisent. Laissons la parole au poète : « Au lieu de s’élever à la vie organique supérieure, elle se dégrada jusqu’à n’être qu’un mécanisme vulgaire et grossier. Les États Grecs, où, comme dans un organisme de l’espèce des polypes, chaque individu jouissait d’une vie indépendante mais était cependant capable, en cas de nécessité, de s’élever à l’Idée de la collectivité, firent place à un ingénieux agencement d’horloge dans lequel une vie mécanique est créée par assemblage de pièce innombrables mais inertes. 25Friedrich Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme =: Briefe über die aesthetische Erziehung des Menschen, Paris, Aubier, 1992, p. 123.» L’organisme versus la mécanique, l’unicité de l’harmonie perdue contre la modernité morcelée et fragmentée, il s’agit d’un crochet fondateur de notre tapisserie26 Citons une dernière fois Schiller : « Tout ne se donne qu’une formation fragmentaire ; n’ayant éternellement dans l’oreille que le bruit monotone de la roue qu’il fait tourner, il ne se développe jamais l’harmonie de son être, et au lieu d’imprimer à sa nature la marque de l’humanité, il n’est plus qu’un reflet de sa profession, de sa science ». Dans ce nœud, l’un rêve l’organe, la vie, l’autre la mécanique, la technique, tous deux au nom de l’harmonie27Cf. Judith E. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, J. Vrin, 1971. Pour une histoire rigoureuse de l’idée de l’organique..

*

« L’embarras que les savan[t]s ont éprouvé pour façonner au véritable esprit de l’astronomie et de la chimie, des têtes jusqu’alors habituées à considérer ces sciences à la manière des astrologues et des alchimistes, se manifeste aujourd’hui par rapport à la politique, à laquelle il s’agit de faire subir un changement analogue, le passage du conjectural au positif, du métaphysique au physique. »

Saint-Simon, Le Système industriel.

La quête des utopistes industriels, comme les Saint-Simoniens ou les Fouriéristes, est la poursuite d’une nouvelle harmonie, celle des machines, de la mécanique et des moulins monstrueux. Ils ne s’éloignent pourtant pas de Schiller, qui souhaite le dépassement de « l’État, la constitution, le gouvernement et la législation », comme le Programme des romantiques l’affirme. Le mécanique et l’organique se rêvent harmonie, mais constituent deux pôles opposés au sein de cet Affektkomplex. Nous avons peut-être le motif sous-jacent de notre tapisserie, qui rejoint alors celle de Spitzer. Du XVIIIè au XXIe, nous pouvons retrouver cette tension vitale, mais aussi la constante hybridation entre les deux.

Ce mélange est la trame des premiers utopistes qui, à l’image de Henri de Saint-Simon, écrit des Nouveaux Catéchismes dès les années 1820, dans l’objectif précis de convaincre de la nullité de la séparation romantique entre mécanique et organique. L’industrialiste parle de machine sociale organique pour caractériser la société. « La physiologie est donc la science, non seulement de la vie individuelle, mais encore de la vie générale, dont les vies des individus ne sont que des rouages. Dans toute machine, la perfection du résultat dépend du maintien de l’harmonie primitive établie entre tous les ressorts qui la composent […].28Ibid., p. 59. »

Dans son Nouveau Christianisme de 1824, Saint-Simon met en scène un Novateur et un Conservateur qui discutent des continuités et des ruptures de l’ordre industriel en rapport avec la morale céleste. Le Novateur prêche le fait que Dieu ne donna qu’un principe régulateur pour l’humanité, celui de l’unité. Il tisse alors un lien entre l’archaïque religion de l’Église primitive et celle du futur, récusant l’Église contemporaine. Le message de l’Église primitive est toujours actuel : « les hommes doivent se conduire en frères à l’égard les uns des autres », cependant il lui manque son actualisation, à savoir que la science, les beaux-arts et l’industrie permettent désormais concrètement de réaliser ce message. Après avoir condamné très sérieusement le Pape et Luther d’hérétiques, Saint-Simon établit une directe continuité entre l’Autrefois et l’avenir rêvé de son présent, une harmonie cosmo-industrielle. Les roues dentées des moulins sont au service de l’harmonie future.

*

« L’histoire a ceci de commun avec la photographie qu’elle permet, entre autres choses, un effet d’estrangement. »

Kracauer, Histoire des avant-dernières choses.

« On peut lire des documents, non comme des documents historiques mais comme des textes imprégnés d’histoire. L’interprétation est infinie, même si ses contenus ne sont pas illimités. »

Ginzburg, Le Fil et la trace.

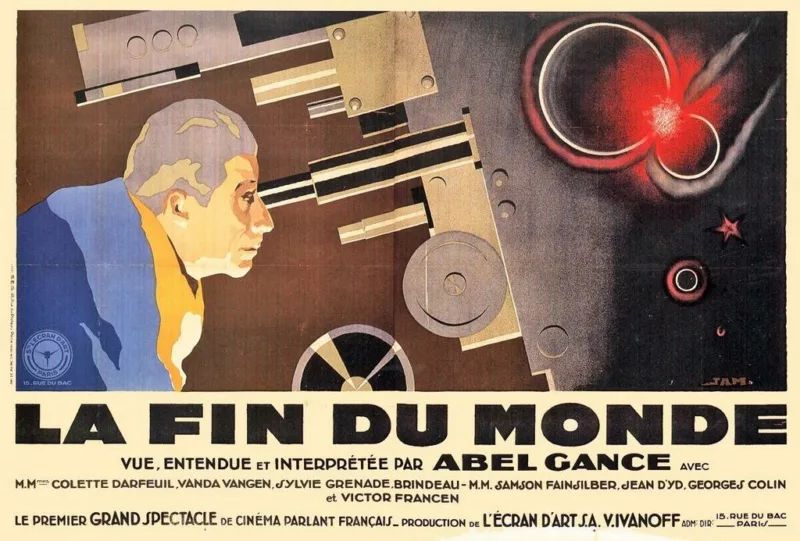

Dans notre tapisserie, deux films-rêves se dressèrent à la même époque l’un contre l’autre sans jamais se saisir, s’apostropher, bref, dans une complète ignorance mutuelle.

Le premier se nomme La Fin du Monde (1931). Il rêve l’organique et le cosmos. Le second s’intitule To New Horizon (1940), et se fait l’apôtre d’un horizon optimiste et absent de toute catastrophe. L’un est le texte romantique rêvé, l’autre la force des agencements mécaniques, une rêverie dystopique et scientifique de l’industrie.

La Fin du monde est réalisé par le français Abel Gance et retrace l’histoire d’une régénération cosmique de l’homme. Abel Gance met en scène deux frères, Martial, astronome, et Jean Novalic, penseur mystique. Une scène emblématique retient l’attention au début du film. En entendant chanter la Marseillaise, Jean prend un air dépité et dit à son frère :

« Puisque tu t’occupes des étoiles, […], aide les hommes à les regarder, emmène les vers elles, qu’ils oublient un peu leur haine en regardant les astres. » Puis il lui montre ces paroles de Kropotkine (lue avec le Chant du Départ en fond sonore) : « Il y a des époques, dans la vie de l’humanité où la nécessité d’une secousse formidable, d’un cataclysme qui vienne remuer la Société jusque dans le fond de ses entrailles, s’impose sous tous les rapports à la fois. » Martial demande alors pourquoi Jean lui montre ces paroles, lequel répond solennellement : « parce que le temps est venu », le temps du cataclysme régénérateur. Hélas, répond Martial à son frère, la modernité ne reconnait plus cette pensée, désormais langue morte. La loi des hommes et celle des astres est définitivement disjointe.

L’histoire se déroule alors rapidement : Martial découvre qu’une comète va frapper la terre dans moins d’un an. Jean l’avait anticipé par les lectures de Kropotkine et une certaine mystique. Il semble bien que la loi des hommes et celle des astres se tissent à nouveau ensemble, et le rachat du cœur des hommes ouvrira la porte au salut céleste.

Si le scientifique n’a pas de solution, Jean – porté par l’idée de régénération de l’humanité – dresse un plan qui doit « sauver le cœur des hommes » avec cette « chance unique pour l’humanité » qu’est la catastrophe. S’ensuit une guerre entre les intérêts policiers et capitaliste (qui représentent le monde des machines et des roues)29N’est-ce pas une incroyable transposition de nos enjeux contemporains également ?d’un côté et l’astronome, qui tente de mettre à bien le plan de son frère, alors plongé dans un état de folie qui l’empêche d’agir. Les capitalistes refusent d’arrêter la marche du monde, et font tout pour museler Martial. L’astrophysicien triomphe néanmoins et la catastrophe mondiale annule la guerre – elle aussi mondiale. Les hommes fraternels et tournés vers les astres se lient dans une république harmonieuse et mondiale.

Le film d’Abel Gance s’inclut dans un motif plus vaste, où La Fin du monde devait être la conclusion d’une fresque cinématographique composée de six films. Tandis que la Société des Nations s’englue rapidement, Gance pense le cinéma comme la puissance qui arrachera du sommeil les masses et les dressera vers la compréhension mutuelle. « Autrefois, les spectateurs étaient aveugles. Le faisceau lumineux leur a dessillé peu à peu les yeux, mais il reste beaucoup de borgnes parmi eux30Abel Gance, Abel Gance, un soleil dans chaque image, CNRS éditions : Cinémathèque française, 2002, p. 110. Dans un manifeste Le cinéma de demain, discouru à la même période que La Fin du monde, Gance nous dit : « la source de toute magie est dans le cœur du mage et ici, ô merveille, le cœur est une petite boite enchantée, la « caméra », susceptible de considérer la réalité sous des angles absolument nouveaux, et d’en faire jaillir des spectacles inattendus et de nouvelles harmonies. » Ibid., p. 112» écrit-il dans la présentation de son grand projet. Celui-ci est en premier lieu la réalisation d’une « série sur les grands initiés » : Jésus, Moïse Mahomet, Krishna, Bouddha, qui chacun amenèrent une grande religion de l’harmonie. La série est donc conçue comme un :

« Vaste prologue à l’annonciation des temps nouveaux, touchant la vie et l’apostolat de grands créateurs de religions et amenant de ce fait des centaines de millions de spectateurs, que seuls de grands spectacle d’ordre religieux en profondeur, peuvent faire venir au cinéma, comme ils viendraient à leurs églises, apprendront ainsi, après avoir communié avec leurs Dieux, à envisager avec tolérance et compréhension la beauté, la poésie et la similitude des religions différentes.31Ibid., pp. 108-110 »

Chaque film devait être réalisé par un membre de la culture en question, de sorte à favoriser une coalition universelle de réalisateurs œuvrant en paix et pour l’harmonie, à l’image de l’idée de la SDN. Une fois les cinq films achevés, une synthèse en deux parties (les deux films La Fin du monde et Voilà l’homme) doit constituer « le nouvel évangile pour les yeux 32Ibidem.» dont la puissance laissera un sillon dans le cœur des hommes. Hélas, seul La Fin du monde est réalisé, puis mutilé, à l’image du rêve du réalisateur. Des trois heures originales, seule une heure passe le filtre du montage. Gance ferme les yeux, soupire et tourne le dos à son œuvre abîmée. Il ne la verra pour la première fois qu’en 1964, avec désespoir.

Contre quoi exactement luttait Gance ? Son idée d’harmonie s’inclut dans la trame de notre vaste tapisserie, et il est clair qu’il s’érige contre un autre rêve, alors perçu comme un cauchemar. Dans son texte Une Crise de lumière intérieure33Ibid., p. 129., Gance explique la dualité de son œuvre ainsi : « la lutte suprême pour la puissance, en plein cataclysme cosmique et servant, l’un l’Argent et le passé, l’autre, l’Idée et l’Avenir Humain34Ibidem». Le triomphe de l’avenir est celui d’une « grandiose harmonie » où une fois la comète passée, la « Terre se réveille comme d’un songe ».

Le texte de présentation qu’écrit Gance est encore plus explicite ; il s’agit bien d’une lutte contre la mécanique désunie du Nouveau Monde :

« Une génération sèche, sans idéal, sans lumière et sans foi, ne croyant ni à l’âme, ni à Dieu, ni à l’avenir de l’humanité, ni à cette vie, ni à l’autre, sans énergie dans la volonté, doutant d’elle-même et de la liberté humaine35Ibid., pp. 108-110»

Afin de réchauffer les cœurs et ouvrir les âmes, le cinéma devait être, au sens littéral, la nouvelle lumière, celle qui perce au travers des mythes et des religions effondrées pour engendrer un nouveau soleil, une nouvelle harmonie. Il est clair que le réalisateur est imprégné de l’Affektkomplex de l’Harmonie, qu’il tisse son fil comme une réponse à sa crise. Le cinéma est pour Gance, une réponse à la dissolution perçue de l’harmonie du monde. Dans son fragmentaire journal intime Prisme, Gance écrit ainsi :

« La parole, agonie de la musique

La musique, agonie de la lumière

La lumière, agonie des dieux »36Abel Gance, Prisme carnets d’un cinéaste, EST-Samuel Tastet, 2010, p. 71.

La parole est la poésie, la musique est le souffle harmonieux de la poésie chantée. Comme nous l’avons vu avec Spitzer, la musique fut l’expression la plus juste des profondeurs de la nature humaine et cosmique37Leo Spitzer, L’harmonie du monde, op. cit., p. 12., un rappel constant des lois de l’univers – bien plus que l’expression profonde d’une subjectivité séparée du monde38Ibid., p. 50.. Souffle désormais tari et voué à être remplacé par la lumière, le cinéma. La lumière réunit ce qui est séparé. Dans l’obscurité des salles, Gance rêve d’une empreinte rétinienne harmonique. Ainsi dans ses divagations sur un nouveau langage, Gance écrit que ni la musique, ni la poésie ne peuvent plus faire vibrer les âmes et il se pose la lancinante question :

« Je crois que je trouverais un jour un autre signe que le mot, mais c’est folie de vouloir prématurément le chercher […]. Il y entrera sans doute quelque matière étrangère, sorte de plaque lumineuse et sensible des états d’âme, une photographie peut-être de la sensibilité. »39Abel Gance, Prisme, op. cit., p. 68.

Dans Divagation sur la lumière, le réalisateur conclut sa réflexion : « l’entité poésie devient l’entité lumière »40 Ibidem.. et la caméra devient « ce clavier pour jouer de la lumière 41Ibidem. ». Une symphonie lumineuse peut naître, dans laquelle le cosmos vibrera à nouveau chez les êtres et le règne de la mécanique s’enchantera à nouveau de l’organique 42Dans Prismes, Gance résume ainsi les raisons qui le poussent à faire son film : « La science enlève chaque jour un mystère à la religion mais ne lui apporte rien à sa place, j’entends affectivement. Il faut combler les trous béants que notre époque creuse dans nos âmes […]. Les Révolutions ont apporté la liberté des hommes au dehors, mais en renversant les dieux elles n’ont rien mis à leur place dans le cœur assoiffé des hommes. La logique matérialiste a fait son temps. L’infini est toujours là avec ses prunelles étoilées et son sourire énigmatique. Les hommes meurent, mais les mondes continuent leur giration ; essayons de trouver en nous ce qui peut ne pas mourir. » Ibid., p 384. On retrouve la fibre initiale du Programme, de l’organique contre l’ordre mécanique. . Le cinéaste devient ciné-astre, « pour amener dans les esprits […] que tous les dieux sont des satellites autour du même soleil astral 43Ibid., p. 383..

Tel fut le rêve de La Fin du monde, qui devait joindre la lumière du ciel à celle du cinéma et percer la lumière intérieure des spectateurs pour qu’un commun rêve soit à nouveau possible.

« L’action prend le pas sur le rêve. Nous ne voulons plus entendre un récit mais le voir. Ère du Cinématographe ? Sans doute »44Ibid., p 105 écrit Gance. De l’autre côté de l’Atlantique, dans le Nouveau Monde, ce fut également le point de départ du second film que nous allons interpréter. Dans les États-Unis frappés par la crise de 1929, le moral est au plus bas dans les années 1930. Pourtant, le rêve mécanique de l’harmonie ne s’est pas éteint, au contraire, il se met en scène avec triomphe, dans une rémanence très Saint-Simonienne.

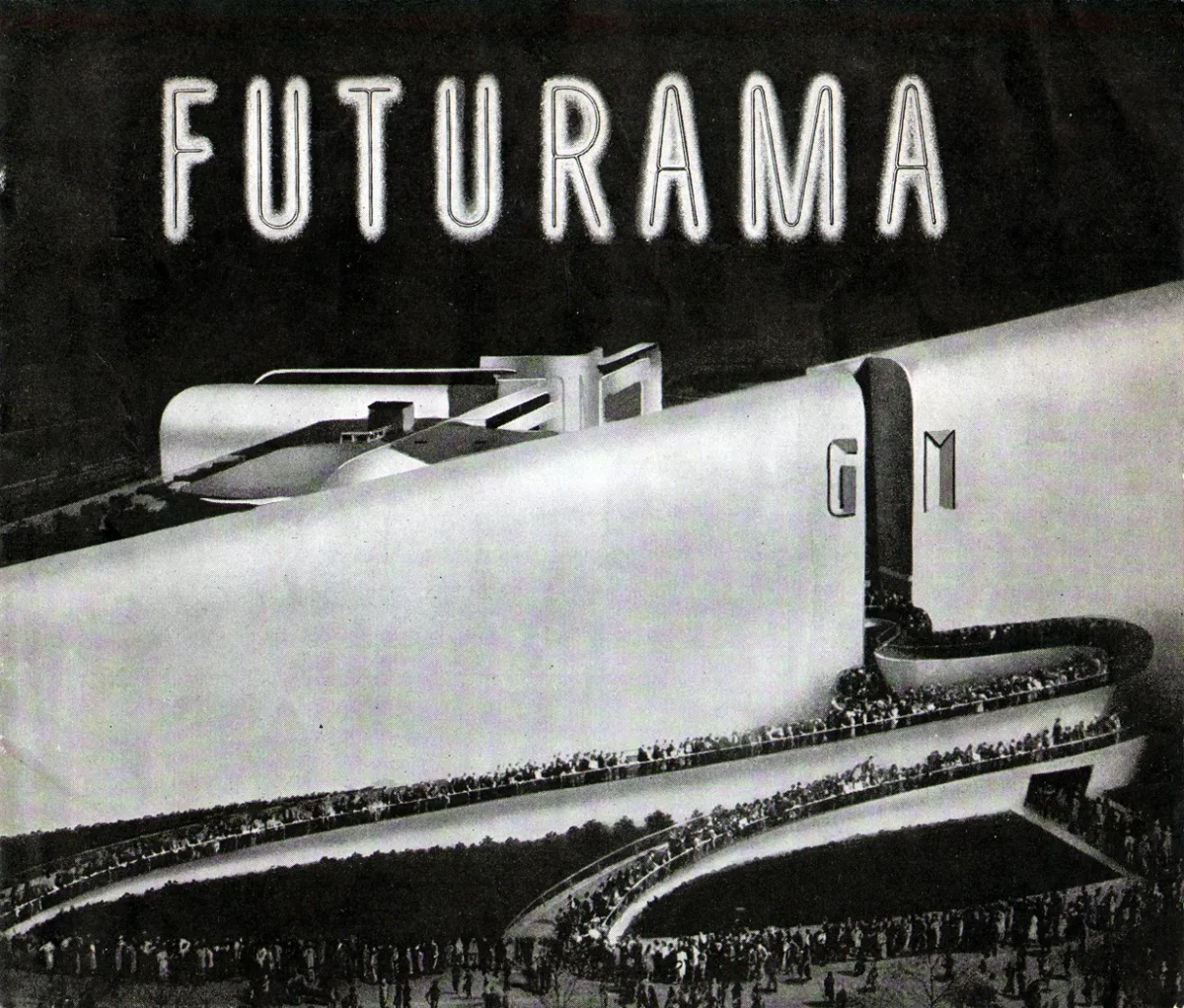

To New Horizons est un film tourné par General Motors lors de l’Exposition Universelle de New York de 1939. Pour défendre sa vision du monde, General Motors, alors à la pointe de l’industrie de l’automobile (industrie d’avant-garde), fait construire un immense dôme nommé Futurama.

Ce dôme projette la vie rêvée d’un Américain en 1960, précisément dans ce nouveau langage de la modernité fustigé par Martial Novalic.

L’attraction à succès se déroule en deux parties. D’abord les visiteurs, par groupe de 500, sont invités à s’asseoir sur une plateforme mouvante (intitulée Time Machine) qui circule autour de la maquette géante. La nacelle automatisée suit un trajet de 1.2 km pour une maquette qui contient plus de 50 000 bâtiments, des réseaux intriqués de câbles, d’autoroutes, de voitures automatisées et de bâtiments. Après avoir survolé le monde de demain, les visiteurs chanceux se promènent dans une partie de la ville de 1960, construite à taille humaine. To New Horizon se veut la trace précisée de ce puissant effort d’imagination, afin de « nous aider à apercevoir le futur de ce monde encore ouvert ».

Les premières minutes s’ouvrent ainsi :

« Nouveaux Horizons. Dans la quête infinie des nouvelles opportunités et des nouvelles manières de vivre, le mystérieux et distant horizon a toujours appelé les hommes à aller de l’avant. D’abord se questionnant, puis cherchant, puis continuant d’explorer, l’homme n’eut de cesse d’aller de l’avant, trouvant toujours dans les anciens horizons des chemins pour de nouveaux horizons. »

Les images défilent, nous visitons une ferme automatisée capable de polliniser sans abeilles, des autoroutes incroyables abolissant les distances, une ville aux milles bâtiments étranges, des usines énergétiques automatisées.

To News horizons insiste sur le caractère hétérotopique du capitalisme. Pas question de catastrophe ou même de régénération.

Le thème de l’Exposition Universelle était The World of Tomorrow et le Futurama en fut le symbole officiel – un Maintenant qui se rêve Autrefois. Le narrateur de Futurama accueillait ainsi les voyageurs de la ville du futur : « Pour entrer dans cette scène du monde de demain… du monde merveilleux de 1960… 1939 se trouve vingt ans derrière nous !45« L’utopie réalisée. Les expositions universelles des années trente », Folke T. Kilhstedt, in Culture Technique, N°28, 1993, p. 111 »

Ce fut un rêve éveillé. Le président de l’exposition, Grover Whalen, refusa l’idée classique de l’Exposition Universelle, qui consistait à exposer un avenir intemporel (à l’image de celle de 1893 à Chicago), et préféra lui substituer le mot plus palpable temporellement de « demain ». C’est ainsi que Gerald Wendt, le directeur du Secteur Science répondit enthousiaste : « les outils avec lesquels nous construirons le monde de demain sont déjà entre nos mains. 46Ibid., p. 105. »Cette phrase résonne et trouve un écho parmi les mots qu’Hugo Gernsback, adepte des Expositions Universelles et inventeur de la scientifiction ou SF, utilise afin de décrire son rêve en 1929 :

« Les voyages interplanétaires, les astronefs, la communication avec Mars, la transplantation de cerveaux humains, le rayon de la mort, l’antigravité, la transmutation des éléments : pourquoi pas ? Si les découvertes scientifiques ne sont pas encore réalisées aujourd’hui, eh bien, elles le seront demain. Nous surprendront-elles ? nullement, l’homme moderne les attend. Il ne faut donc pas s’étonner que quiconque, doté d’une riche imagination, réclame à cor et à cri les histoires du type de celles que Jules Vernes et H.G. Wells rendirent immortelles, des histoires ayant un fond scientifique et qui sont actuellement lues par un nombre de plus en plus élevé de gens intelligents ? 47Jacques Sadoul, Histoire de la science-fiction moderne 1911-1984, Paris, Robert Laffont, p. 75.»

Comme un motif aux nombreux points, une résonance aux multiples échos, H.G Wells lui-même écrit un article à propos de la foire de New York dans le New York Time, son titre reprenant celui de la foire : Le Monde de demain. Il y expose ses rêves d’une société de la communication, capable d’amener un monde harmonieux dans lequel la communauté des hommes dépasse toutes les frontières pour s’entendre à la perfection. En somme, le happy end de La Fin du monde, cette-fois-ci par la mécanique du monde.

L’importance du caractère utopique et science-fictionnel n’est pas anecdotique. Les architectes de la Foire de New York, Wallace K. Harrison et Jacques Fouilhoux choisirent la sphère comme symbole, l’image cosmologique de l’harmonie du monde. Tous deux étaient familiers des premiers architectes utopistes comme Tommaso Campanella et sa Cité du soleil de 1623, qui construit ses modèles sur la sphère, comme tout cosmographe. Le ressouvenir du présent se rêvait avec les formes harmoniques des romantiques. Si les yeux des architectes et des industriels étaient tournés vers l’avenir, l’impression rétinienne se doublait d’une furieuse nostalgie des formes parfaites du cosmos.

Futurama ne fut pas le seul fil rêveur de la Foire. Le designer Henry Dreyfuss (disciple de Norman Bel Geddes) proposa Démocracité. Un diorama d’une ville de 2039, observable depuis des balcons. Centerton, son cœur, donnait à voir une architecture harmonieuse composée de gratte-ciels et de rues radiantes. Autour de Centerton, censé abriter 250 000 habitants, on pouvait observer 70 villes auxiliaires, abritant les ouvriers et leurs cadres ainsi que des industries spécialisées. La visite durait 5 minutes et demie (contre quinze minutes pour Futurama), supposée condenser une journée de 24h.

Une rémanence des chants célestes poussa Dreyfuss à organiser le clou du spectacle ainsi :

« À la tombée de la nuit, le plafond du globe étincelait d’étoiles. Accompagnant un poème symphonique, un chœur composé d’un millier de voix tombait des cieux tandis que, de points équidistants de l’horizon, s’avançait une foule en marche représentant toutes les classes de la société. Le défilé des marcheurs grandissait, avant de disparaitre derrière un nuage à la dérive. Un torrent de lumière polarisée parachevait la scène.48« L’utopie réalisée. Les expositions universelles des années trente », op., cit. p. 108.»

Lorsque les groupes sociaux harmonieux entrent, ils entonnent l’hymne suivant :

« Nous sommes la marée montante qui déferle de la haute mer

Épaule contre épaule, unis, nous avançons

Vers le meilleur des mondes,

Le monde de demain,

Qu’aujourd’hui nous construirons. 49Ibidem., cet hymne n’était rien de moins que celui de la Foire.»

Derrière une telle mise en scène, nous retrouvons notre Affektkomplex, où les chants symphoniques, le chœur, les sphères et l’harmonie des classes s’inscrivent dans cette vaste tapisserie de rêves.

Tiré de L’utopie réalisée. Les expositions des années trente. Vue de la Foire de New York en 1939.

*

« Que les artistes transportent le paradis terrestre dans l’avenir, qu’ils le présentent comme devant être le résultat de l’établissement du nouveau système, et ce système se constituera promptement. »

Saint-Simon, L’Organisateur.

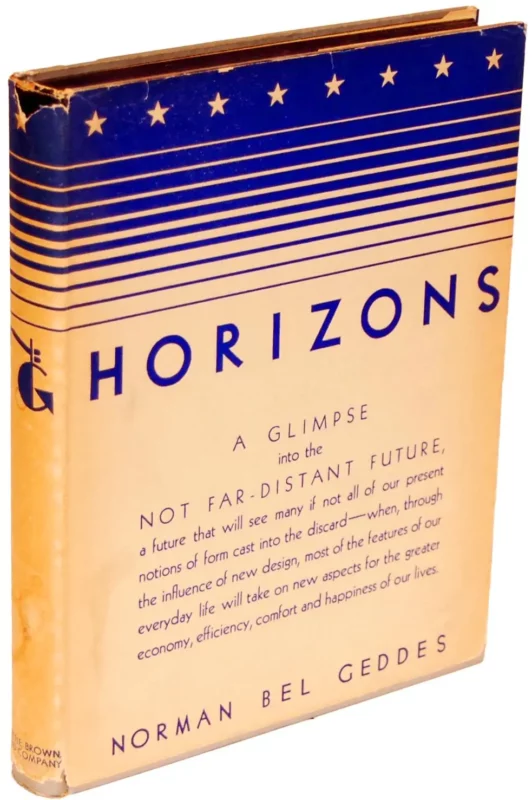

Norman Bel Geddes, n’en était alors pas à sa première tentative de scientifiction. Lorsqu’il est embauché comme consultant pour l’Exposition Universelle de Chicago de 1933, Bel Geddes rêve déjà avec l’éclat d’un écrivain de science-fiction. Il met en scène un restaurant aérien, bâti pour planer à plus de deux cents mètres d’altitude et soutenu par une colonne aérienne de quatre-vingt-cinq mètres de hauteur.

En 1932 (soit un an après La fin du Monde), le designer publie un livre intitulé Horizons (dont To New Horizons se fait l’écho) et qui s’ouvre sur ces lignes : « Nous entrons dans une nouvelle ère. Sommes-nous prêts pour les changements qui arrivent ? Les maisons que nous allons habiter demain ne ressembleront guères aux maisons que nous habitons à présent. Les voitures, trains, théâtres, cités, l’industrie elle-même, sont en train de se transformer. De même que l’art sous toutes ses formes. » Geddes y note la disharmonie propre au monde industriel dans lequel « au milieu d’une mélancholie mondialement diffusée par une dépression économique, un nouvel âge se lève et amène de vivifiantes conceptions et révèle un nouvel horizon. » L’objectif du design streamlining est de retrouver le dessus dans les processus de la mécanique, car pour l’instant, les hommes « échouent à constater que l’âge des machines n’est pas encore advenu. Bien que nous construisions des machines, nous n’avons pas encore l’aisance nécessaire pour les dominer ». Geddes s’empare des moyens de communications et se met à rêver de voitures volantes, de méga-dirigeables et d’une société autonome et entièrement fluide. Curieusement, tandis que le design industriel naît comme moyen de redessiner la mécanique des transports (Norman Bel Geddes ouvre son cabinet en 1927), l’aéronef devient le symbole de la SF pour Hugo Gernsback à partir de 1928.

Geddes luttait contre le réflexe d’inscrire les innovations technologiques dans le familier d’un ancien temps. Pour lui, la voiture n’était pas la continuation mécanisée du cheval, pour cette raison, il proposa très sérieusement des voitures volantes à General Motors et Chrysler. Cette dernière entreprise embaucha Geddes à la suite de la lecture de Horizons, afin qu’il conçoive l’ultima ratio de la voiture, le nouveau model-T qui restaurerait la primauté du fonctionnalisme sur le style. La crise économique eut raison de ce projet, comme bon nombre des plans issus du cabinet de Geddes. Paradoxalement, ce n’est pas pour ses réalisations qu’on embauchait Geddes mais pour ses visions prophétiques, pour sa capacité théâtrale50Geddes fut à l’avant-garde du théâtre pendant plus de 15 ans.à mettre en scène des mondes futurs accordés au présent.

Lors de l’exposition universelle de 1893 à Chicago, quatre jours avant la naissance de Geddes, la « White City »51 Cf. Alan Trachtenberg, The incorporation of America : culture and society in the gilded age, New York, Hill and Wang, 2007. Célébration de la magie de l’électricité et de ses promesses. souleva l’enthousiasme émerveillé des visiteurs et journalistes. On y affirma que le chemin allait être indéfiniment long mais qu’un jour, l’Amérique se hausserait à la hauteur des rêves exposés. Avec Geddes, le temps s’accélère et les promesses s’accompagnent d’une date. 1963 pour Futurama, mais il s’agit d’un trait caractéristique du designer que de parler au futur proche, à tel point qu’il fleurte avec la SF. Ainsi dans Dreamlining of tomorrow, paru en 1944 dans le magazine Mademoiselle, Geddes parle au présent d’un monde encore non-advenu, dans lequel il narre la vie quotidienne d’une femme dans dix ans52Donald Albrecht, Danielle Brune Sigler et Norman Bel Geddes (eds.), Norman Bel Geddes designs America, New York, Abrams, 2012, p 150.. Ou encore en 1952, lorsqu’il écrit une série de douze fictions jamais publiées dans laquelle la famille des Holden vit dans une maison futuriste de 1963, profitant d’une télé tridimensionnelle ou de moyens de télécommunication sans-fil53Ibidem..

C’est également le concept d’Horizons, dans lequel le futur devient spatial, à perte de vue. Le futur est dans le temps présent, et nous enserre, se déploie, nous fait marcher de l’avant et donne le repère où poser ses deux pieds. Cet horizon qui, à mesure que je l’approche, se dérobe et se repousse toujours plus loin. Tout le contraire de l’eschatologie de Gance, de la rédemption future, elle-même suspendue au présent paralysé par le temps de la fin. À mesure que le temps s’écoule, la fin approche, l’inverse de l’horizon. Gance était un intempestif trop lucide pour coïncider avec la temporalité de son époque. Ses ressouvenirs correspondent à ceux des premiers romantiques, annonciateurs de la perte du monde. Il est un Blanqui coincé dans l’éternité des Astres tandis que pouls du monde se désaccorde du cosmos – qui cède son souffle aux machines. L’Horizon technicien ou bien la comète s’écrasant sur Terre, telles furent les deux temporalités ouvertes par les années rêveuses de Geddes, Gance, Gerbnack.

Dans les années 30, on regardait de l’avant, les yeux rivés vers l’horizon, aveugles à la comète qui allait dévaster le monde. Avec les années 1970, le regard commence à girer et se tourner vers le passé, le rétrofuturisme l’emporte54Cf. Jusqu’au bout du monde, un road-trip SF de Wim Wenders paru en 1991. Le film reprend la structure du film d’Abel Gance.. Ce qui n’est pas advenu des années 30 se poursuit dans les années 1960, mais les temps sont emmêlés, car l’horizon est bouché. Alors les dystopies naissent et l’emportent. Grâce à l’horizon – la ligne qui enserre le présent dans toutes les directions – se matérialise une ontologie ouverte où le passé, le présent et le futur se lient, se cherchent et se superposent. Des sauts constants s’opèrent, comme la SF. Cependant, une fois l’horizon bouché, la dystopie naît. Je le prends au sens littéral, regardons le film Blade Runner55Réalisé par Ridley Scott dans les années 1980. où l’horizon lui-même est éclipsé par d’immenses bâtisses, qui autrefois faisaient la fortune de Geddes. Le temps se cannibalise, le progrès s’effondre et pourtant continue à avancer. Mais vers quelle temporalité ? Justement, la SF se tourne vers les voyages dans l’espace, et l’horizon cède la place à l’immensité étoilée, mais les hommes n’y sont plus heureux.

La dystopie nait donc d’un trouble temporel, lorsque l’image du futur et celle du présent se disjoignent de l’horizon, de l’harmonie. La dystopie est le règne de la séparation. Notre Affektkomplex semble alors bien enterré, à l’image des romans de Volodine, où le temps n’est plus rien et les personnages errent sempiternellement. Pourtant, la SF contemporaine (dans les productions cinématographiques du moins) témoigne d’un renouveau du paysage comme une Stimmung, justement celle dont parle Spitzer56« Pour un Allemand, la Stimmung se confond avec le paysage, qui, en retour est animé par le sentiment de l’homme – c’est une unité indissociable dont font partie l’homme et la nature ». Leo Spitzer, L’harmonie du monde, op. cit., p. 7. Le mot vient de gestimmt sein : être accordé et présuppose ainsi un tout lorsqu’il est lui-même accordé – stimmung.. Ce renouveau est lié à l’écologie et à un retour de la primauté de l’organicité et du cosmos.

Dans les années 1930, Geddes peut encore rêver d’atteindre à nouveau l’harmonie par le design et la mécanique. Il défend le design comme une pratique permettant de retrouver l’organicité du monde éparse et fragmenté des machines. Il souhaite réintégrer les mécanismes dans une unité saisissable, à l’image des complexités de la nature. Jusqu’à reproduire un écosystème autonome de transports imbriqués dans les espaces de travail et de vie. L’autonomie des machines se pense à partir du modèle du vivant, dans lequel l’énergie, la motricité, la reproduction dépend du souffle même des corps et de la transformation du soleil ou des protéines en énergie. Ainsi, dans Futurama, des plantations et ruches auto-polenistrarices coexistent-elles avec des fermes énergétiques autonomes. Ce motif se poursuit éternellement, tissant des milliers de variations dans la SF57Spoiler alerte. La série The Expanse par exemple, met en scène une technologie qui a toutes les propriétés de l’organique. Un autre exemple est la série Westworld, dans laquelle les robots deviennent humains – trop humains. Cette série fera l’objet d’une analyse approfondie plus tard., mais l’horizon s’en est allé, remplacé par des dystopies.

*

« Les rêves de Freud sont les cauchemars des femmes »

Slogan du MLF

Walter Benjamin raconte qu’un jour de flânerie, dans le tramway berlinois, il observa une affiche d’une présence si forte qu’il en refoula immédiatement le contenu. Tout ce qu’il retint était qu’il s’agissait d’une affiche publicitaire pour le sel Bullrich. Quelques années plus tard, par un jour maussade, et grâce à la découverte hasardeuse du lieu de stockage du sel Bullrich, l’affiche lui revient. Après l’avoir sommairement décrite, il conclut : « et cette affiche ne donnait-elle pas une métaphore de certaines choses dont personne n’a encore fait l’expérience ici-bas ? Une image de la quotidienneté de l’utopie ? »58Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 193. Benjamin fut également obsédé par les Expositions Universelles, pour les mêmes raisons que cette affiche. Sa remarque s’étend au régime d.e la SF, bien qu’il n’ait jamais ouvert un seul Pulp59Premiers magazines de science-fiction édités par Hugo Gernback dans les années 1929-1930..

Est-ce le ciel que l’on contemple ? Est-ce la terre ? Suis-je accroché à un mât, observant au loin les berges promises ? Suis-je assis derrière un hublot, surplombant les terres et volant au-dessus des hommes ? Suis-je dans les pensées de « l’homme ordinaire », cette récente fiction politique et économique ? Où se situe le rêve ? L’exposition de 1893 a lieu à peine dix années après le massacre de Haymarket Square60Cf. Louis Adamič, Dynamite ! un siècle de violence de classe en Amérique (1830-1930), Sao Maï, 2010. D’une manière générale, c’est une période de contestation politique majeure..Le Futurama a tout d’un Metropolis sans prolétariat et les descendants d’esclaves ne semblent jamais avoir existé61 Frederick Douglass dénoncera le fait que ces expositions se construisent sur la main d’œuvre Afro-Americaine et à partir de son exclusion. Cf. Hélène Valance, « Dark City, White City : Chicago’s World Columbian Exposition, 1893 », Caliban, 25 | 2009, 431-443. . Quant à la vague féministe du XXe 62Cf. Eleanor Flexner, Century of struggle : the woman’s rights movement in the United States, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, 1975. elle semble quasi absente des rêveries de ces hommes. Les rêves peuvent être emplis de cauchemars. Sont-ils la véracité des rapports sociaux obscurcis par les regards tournés vers l’horizon ? Nos dystopies n’obscurcissent-elles pas également la cruauté de notre monde ? Benjamin remarquait :

« On ne peut véritablement se délivrer d’une époque que par un geste qui a la structure du réveil en ceci également qu’il est entièrement régi par la ruse. C’est par la ruse, et elle seule, que nous nous arrachons au royaume du rêve. Mais il y a aussi une fausse délivrance dont la violence est le signe. 63 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 192.»

La SF est-elle une des ruses de l’époque se rêvant ? Quelle est la forme du réveil ? Nous réveillerons nous un jour ? Dans Matrix, comme dans de nombreuses œuvres de SF, le thème du réveil est central. Il sonne la fin du rêve – de la ruse dans laquelle on nous maintient endormi, et la ruse par laquelle le monde nous apparait d’une lumière différente à notre réveil. Rappelons-nous des mots d’Abel Gance pour conclure La Fin du Monde : « La Terre se réveille comme d’un songe ». La nouvelle qui inspire Blade Runner s’intitule Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? écrite par Philippe K. Dick dans les années 1960. L’histoire est celle du réveil d’une machine et de son attirance pour l’organique, tandis que le chasseur d’androïde a toujours plus de difficulté à séparer les deux. Le rêve d’une fusion entre organique et mécanique est à l’origine de beaucoup de fictions, de légendes et de mythes même. La mécanique s’emplit de vie et possède son propre souffle, ou parfois, la vie elle-même se transforme en machine.

Le rêve et le réveil, le mécanique et l’organique, le cosmos et la machine, le désastre ou la conquête, ces thèmes forment les fils que l’interprétateur des rêves ne cesse de suivre dans d’infinies variations, qui vibrent aux rythmes des attentes qui s’y logent.

L’écologie, le féminisme, la lutte politique sont désormais des composantes essentielles de la SF64Cf. l’autrice Ursula Le Guin à titre d’exemple.. La SF contemporaine tend au réveil, au douloureux réveil qui nous donne la sensation d’être de plus en plus dans un monde dystopique. À moins que, selon les mots de Verlaine, ce ne soit l’apanage d’un grand sommeil noir sur le point de nous engloutir.

Dans tous les cas, il nous faut ruser.

- 1Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle.

- 2Ibid., p.480

- 3Ibid., p.481

- 4Ibidem.

- 5Ibid., p.493

- 6Walter Benjamin, Livre des passages.

- 7Karl Marx, Le capital. Livre I, Paris, Gallimard, p. 452.

- 8Discours du 14 avril 1856.

- 9Ibid., p. 39.

- 10Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), Éditions de l’Encyclopédie des nuisances : Éditions Ivrea, p. 37.

- 11Ibid., p. 50.

- 12« L’œuvre de Kafka est une ellipse dont les deux foyers éloignés sont déterminés d’un côté par l’expérience mystique (qui est avant tout une expérience de la tradition) et de l’autre côté par l’expérience de l’homme moderne des métropoles. », lettre du 12 juin 1938 de Benjamin à Scholem.

- 13Expérience et pauvreté, in Œuvres, Tome II, Paris, Gallimard, p. 365.

- 14Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, Verdier, 2010, p. 226. Il s’agit d’une citation de Freud

- 15Leo Spitzer, L’harmonie du monde : histoire d’ une idée, Éd. l’Éclat, 2012, p. 1.

- 16Ibid., p. 108.

- 17Ibid., p. 108.

- 18Ibid., p. 111 : « parce que les centres émotionnels changent à différentes périodes, un réagencement perpétuel des contenus sémantiques attachés aux familles de mots doit avoir lieu. L’Affektkomplex [l’ensemble de sentiments] qui prédomine à une période est différent de celui qui prédominera à la période suivante ; et le groupement singulier d’émotions qui domine à une époque donne lieu à l’expansion sémantique des familles de mots qui lui donne une expression, et il attire aussi à lui des familles de mots plus éloignées. La période suivante sera caractérisée par d’autres groupements d’émotions, de telle manière que le phénomène d’attraction sémantique répondra à d’autres signaux. »

- 19Je reprends la traduction du livre : Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978.

- 20Ibid., p. 53.

- 21Ibidem

- 22Ibidem

- 23Ibidem

- 24Ibid. p.54.

- 25Friedrich Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme =: Briefe über die aesthetische Erziehung des Menschen, Paris, Aubier, 1992, p. 123.

- 26Citons une dernière fois Schiller : « Tout ne se donne qu’une formation fragmentaire ; n’ayant éternellement dans l’oreille que le bruit monotone de la roue qu’il fait tourner, il ne se développe jamais l’harmonie de son être, et au lieu d’imprimer à sa nature la marque de l’humanité, il n’est plus qu’un reflet de sa profession, de sa science »

- 27Cf. Judith E. Schlanger, Les métaphores de l’organisme, J. Vrin, 1971. Pour une histoire rigoureuse de l’idée de l’organique.

- 28Ibid., p. 59.

- 29N’est-ce pas une incroyable transposition de nos enjeux contemporains également ?

- 30Abel Gance, Abel Gance, un soleil dans chaque image, CNRS éditions : Cinémathèque française, 2002, p. 110. Dans un manifeste Le cinéma de demain, discouru à la même période que La Fin du monde, Gance nous dit : « la source de toute magie est dans le cœur du mage et ici, ô merveille, le cœur est une petite boite enchantée, la « caméra », susceptible de considérer la réalité sous des angles absolument nouveaux, et d’en faire jaillir des spectacles inattendus et de nouvelles harmonies. » Ibid., p. 112

- 31Ibid., pp. 108-110

- 32Ibidem.

- 33Ibid., p. 129.

- 34Ibidem

- 35Ibid., pp. 108-110

- 36Abel Gance, Prisme carnets d’un cinéaste, EST-Samuel Tastet, 2010, p. 71.

- 37Leo Spitzer, L’harmonie du monde, op. cit., p. 12.

- 38Ibid., p. 50.

- 39Abel Gance, Prisme, op. cit., p. 68.

- 40Ibidem.

- 41Ibidem.

- 42Dans Prismes, Gance résume ainsi les raisons qui le poussent à faire son film : « La science enlève chaque jour un mystère à la religion mais ne lui apporte rien à sa place, j’entends affectivement. Il faut combler les trous béants que notre époque creuse dans nos âmes […]. Les Révolutions ont apporté la liberté des hommes au dehors, mais en renversant les dieux elles n’ont rien mis à leur place dans le cœur assoiffé des hommes. La logique matérialiste a fait son temps. L’infini est toujours là avec ses prunelles étoilées et son sourire énigmatique. Les hommes meurent, mais les mondes continuent leur giration ; essayons de trouver en nous ce qui peut ne pas mourir. » Ibid., p 384. On retrouve la fibre initiale du Programme, de l’organique contre l’ordre mécanique.

- 43Ibid., p. 383.

- 44Ibid., p 105

- 45« L’utopie réalisée. Les expositions universelles des années trente », Folke T. Kilhstedt, in Culture Technique, N°28, 1993, p. 111

- 46Ibid., p. 105.

- 47Jacques Sadoul, Histoire de la science-fiction moderne 1911-1984, Paris, Robert Laffont, p. 75.

- 48« L’utopie réalisée. Les expositions universelles des années trente », op., cit. p. 108.

- 49Ibidem., cet hymne n’était rien de moins que celui de la Foire.

- 50Geddes fut à l’avant-garde du théâtre pendant plus de 15 ans.

- 51Cf. Alan Trachtenberg, The incorporation of America : culture and society in the gilded age, New York, Hill and Wang, 2007. Célébration de la magie de l’électricité et de ses promesses.

- 52Donald Albrecht, Danielle Brune Sigler et Norman Bel Geddes (eds.), Norman Bel Geddes designs America, New York, Abrams, 2012, p 150.

- 53Ibidem.

- 54Cf. Jusqu’au bout du monde, un road-trip SF de Wim Wenders paru en 1991. Le film reprend la structure du film d’Abel Gance.

- 55Réalisé par Ridley Scott dans les années 1980.

- 56« Pour un Allemand, la Stimmung se confond avec le paysage, qui, en retour est animé par le sentiment de l’homme – c’est une unité indissociable dont font partie l’homme et la nature ». Leo Spitzer, L’harmonie du monde, op. cit., p. 7. Le mot vient de gestimmt sein : être accordé et présuppose ainsi un tout lorsqu’il est lui-même accordé – stimmung.

- 57Spoiler alerte. La série The Expanse par exemple, met en scène une technologie qui a toutes les propriétés de l’organique. Un autre exemple est la série Westworld, dans laquelle les robots deviennent humains – trop humains. Cette série fera l’objet d’une analyse approfondie plus tard., mais l’horizon s’en est allé, remplacé par des dystopies

- 58Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 193.

- 59Premiers magazines de science-fiction édités par Hugo Gernback dans les années 1929-1930.

- 60Cf. Louis Adamič, Dynamite ! un siècle de violence de classe en Amérique (1830-1930), Sao Maï, 2010. D’une manière générale, c’est une période de contestation politique majeure.

- 61Frederick Douglass dénoncera le fait que ces expositions se construisent sur la main d’œuvre Afro-Americaine et à partir de son exclusion. Cf. Hélène Valance, « Dark City, White City : Chicago’s World Columbian Exposition, 1893 », Caliban, 25 | 2009, 431-443.

- 62Cf. Eleanor Flexner, Century of struggle : the woman’s rights movement in the United States, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, 1975.

- 63Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 192.

- 64Cf. l’autrice Ursula Le Guin à titre d’exemple.